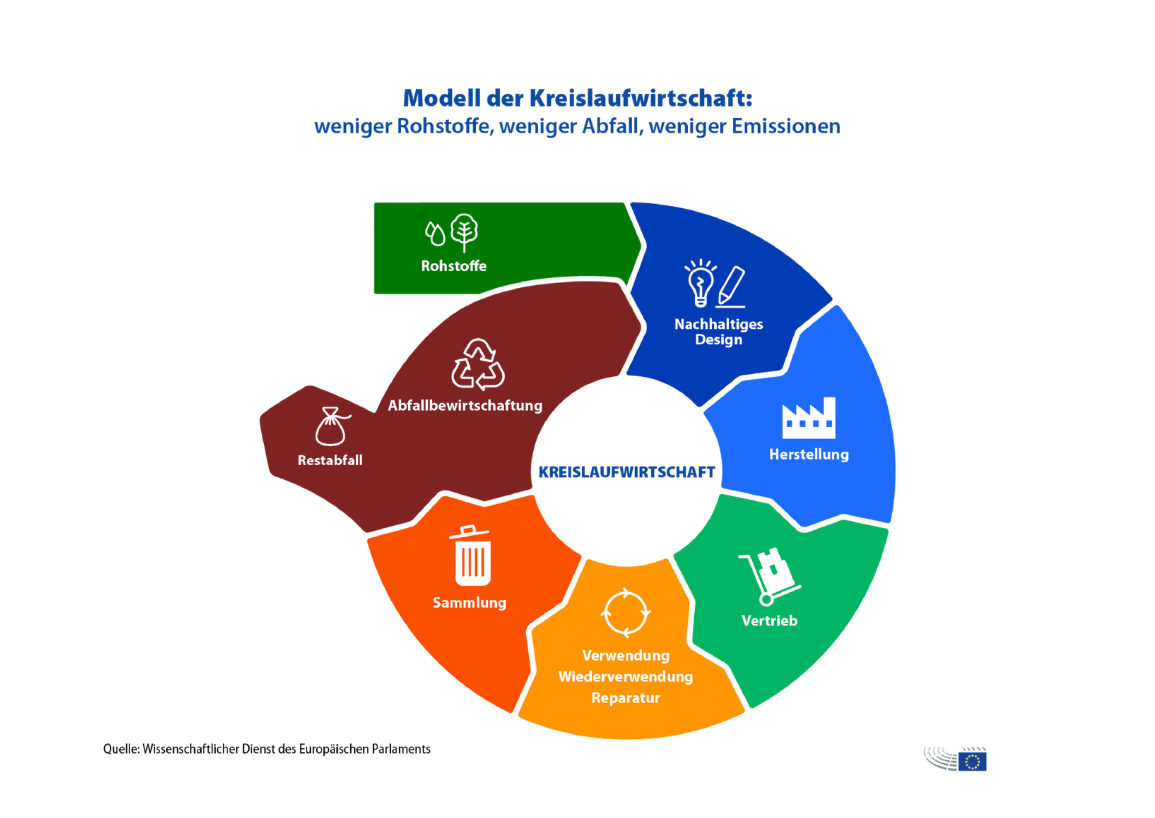

Das Vorhaben der EU, die Kreislaufwirtschaft durch eine Rahmenrichtlinie zu festigen und vorhandene Richtlinien zu Abfällen, Verpackungen, Altfahrzeugen, Batterien und Elektrogeräten aufeinander abzustimmen, wurde erstmalig 2014 verabschiedet (COM(2014) 397 final).

Was hat sich getan?

Wichtige Bestandteile waren:

- die Recyclingquoten,

- die Deponie-Höchstgrenzen,

- die Förderung ökologischer Maßnahmen (z. B. Deponiesteuern),

- die getrennte Sammlung,

- die bessere Überwachung gefährlicher Abfälle sowie

- die zuverlässige Berichtspflicht und Gesetzgebung.

Nach der Überarbeitung der Rahmenrichtlinie wurde auf die relevanten EU-Richtlinien für Batterien (2006/66/EG), Elektrogeräte (2012/19/EU) und Verpackungen (94/62/EG) Bezug genommen. Dabei wurde festgelegt, dass Hersteller alle Kosten der Abfallbewirtschaftung, wie Sammlung und Sortierung, tragen müssen.

Novellierungen der EU-Abfallrahmenrichtlinie: Welche Richtlinie gilt?

Mit der EU-Abfallrahmenrichtlinie Richtlinie (EU) 2018/851, die am 4. Juli 2018 in Kraft getreten ist, werden die vorhandenen Abfall-Richtlinien novelliert. Es gelten somit die Richtlinie (EU) 2018/852 zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle, sowie die Richtlinie (EU) 2018/849 zur Änderung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren und der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Die EU-Abfallrahmenrichtlinie bereitet Ihnen Kopfzerbrechen?

Es drohen erhebliche Abmahnungen und Bußgelder, auch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Die Deutsche Recycling unterstützt Sie bei nationalen und internationalen Recycling-Gesetzgebungen, mit flexibel auf Ihre Produkte und Regionen zugeschnittenen Services mit Fokus auf Verpackung, Batterien und Elektrogeräte.

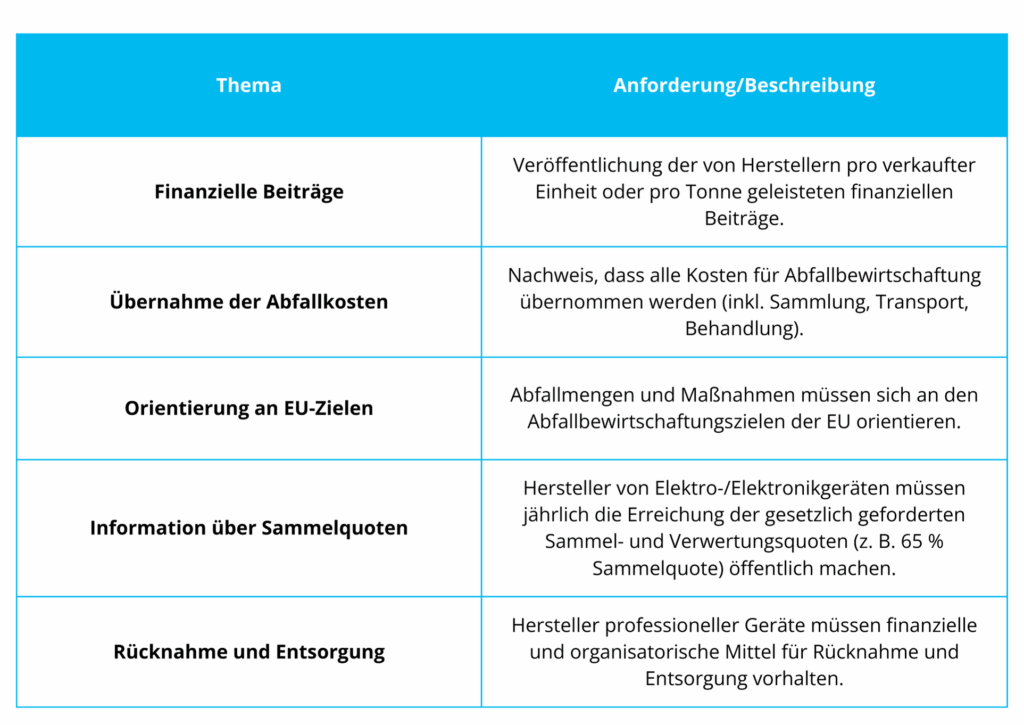

Welche Anforderungen gelten an die erweiterte Herstellerverantwortung?

Insbesondere regelt die EU-Abfallrahmenrichtlinie (EU) 2018/851 die Festlegung von Mindestanforderungen an das Regime der erweiterten Herstellerverantwortung (d. h. Implementierung von z. B. finanziellen und organisatorischen Verantwortlichkeiten der Verpflichteten), wenn Regime der erweiterten Herstellerverantwortung eingerichtet werden und zugleich die Schaffung von Überwachungs- und Durchsetzungsrahmen.

Die gleichzeitige Nachbesserung entlang des gesamten Kreislaufes führt zur Notwendigkeit, die durch höhere Recyclingquoten entstehenden Mehrkosten durch die Verpflichtung der Hersteller in ihrer erweiterten Verantwortung zu decken. Das Kreislaufwirtschaftspaket der EU wurde in der nationalen Umsetzung im deutschen Abfallrecht eingebracht.

Welchen Einfluss hat die EU-Abfallrahmenrichtlinie auf das ElektroG3?

Die Novelle des Elektrogesetzes (ElektroG3) bringt für Hersteller und Händler von Elektrogeräten mehr Pflichten mit, insbesondere bei der Entsorgung von Altgeräten. Grundlage sind verschärfte Vorgaben der EU-Abfallrahmenrichtlinie, die über das bisherige ElektroG2 hinausgehen.

Konkret bedeutet das:

- Hersteller und Erstinverkehrbringer müssen sich künftig stärker finanziell an der Sammlung, Verwertung und dem Recycling von Elektroschrott beteiligen.

- Die staatlichen Kontrollmöglichkeiten und Sanktionen bei Verstößen werden erweitert.

- Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) soll dazu beitragen, dass mehr Altgeräte recycelt und weniger über den Hausmüll entsorgt werden.

Erstmals werden auch Onlinehändler ausdrücklich in die Produktverantwortung eingebunden.

„Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“: Verantwortlichkeiten, Abfallbewirtschaftungsziele & Berichterstattungssystem

Mit der EU-Abfallrahmenrichtlinie 2018 wurde das Regime der erweiterten Herstellerverantwortung überarbeitet. Hersteller müssen nun die finanzielle und ggf. organisatorische Verantwortung für die Entsorgung ihrer Produkte übernehmen. Die Rollen und Pflichten aller beteiligten Akteure, auch beauftragter Organisationen, sind dabei präzise festgelegt. Zudem sollen die EU-Länder messbare Abfallziele definieren, um die Sammelquoten sowie die Vorgaben der EU-Richtlinien einzuhalten.

Datenerfassung und umfassende Abdeckung

Die Mitgliedstaaten müssen ein einheitliches Berichtssystem einrichten, das Daten zu in Verkehr gebrachten Produkten, deren Sammlung und Behandlung sowie zu den entstehenden Abfallströmen erfasst. Außerdem ist sicherzustellen, dass Hersteller in Bezug auf Gebiete, Produkte und Materialien eine flächendeckende Verantwortung übernehmen – nicht nur in profitablen Bereichen. Es müssen flächendeckend geeignete Abfallsammelsysteme bereitgestellt werden.

Wie werden Hersteller stärker in die Pflicht genommen?

EU-Marktüberwachung sorgt für die Einhaltung der Richtlinien

Die Überwachung der Einhaltung von Produkt-bezogenen Richtlinien regelt die EU in der Marktüberwachung. Mit der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 liegt ein ab 2021 geltender neuer Rechtsrahmen für eine gemeinschaftliche Marktüberwachung und die Kontrolle von in den Gemeinschaftsmarkt eingeführten Produkten vor.

Ihnen sitzt die EU-Abfallrahmenrichtlinie im Nacken?

Bei uns erhalten Sie Beratung, Analyse und Umsetzung zur EU-Abfallrahmenrichtlinie aus einer Hand.

Die Deutsche Recycling übernimmt die Abwicklung sämtlicher damit verbundener Verpflichtungen und senkt dabei Aufwand und Kosten für Ihr Unternehmen, verhindert mögliche Strafen und Abmahnungen und reagiert auf die stetigen Veränderungen der Gesetzeslage. Unser Expertenteam freut sich darauf, Sie persönlich zu unterstützen.

Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie in Deutschland

Die Bund-/Länder Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) hat 2020 das Konzept zur Marktüberwachung bei Altfahrzeugen, Elektro- und Elektronikgeräten, Batterien und Verpackungen umgesetzt. Behörden prüfen nun sowohl anlasslos als auch aufgrund von Hinweisen Dritter die Einhaltung der Registrierungspflichten bei Herstellern. Verstöße können so gezielt verfolgt und sanktioniert werden.

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verpflichtet Hersteller und Händler zur Obhutspflicht: Es ist verboten, intakte Elektro- und Elektronikgeräte vorschnell zu entsorgen, wenn sie nach einer Aufbereitung noch nutzbar wären. Händler müssen zudem Verzeichnisse über Retouren und deren Verbleib führen. Die konkreten Umsetzungsmaßnahmen sind ebenso final festgelegt.

EU-Abfallrahmenrichtlinie

Wer ist für die Marktüberwachung zuständig und wie erfolgt diese konkret?

Für die Marktüberwachung sind in Deutschland die Bundesländer verantwortlich, die über die jeweiligen Landesbehörden handeln. Kontrolliert wird sowohl systematisch (z. B. durch Datenabgleiche bei der stiftung ear) als auch anlassbezogen nach Hinweisen von Wettbewerbern, Verbänden oder Dritten.

Welche Konsequenzen drohen Unternehmen bei Verstößen gegen das Obhutspflichtgesetz?

Bei Verstößen gegen die Obhutspflicht (z. B. Entsorgung noch gebrauchsfähiger Elektrogeräte) können Bußgelder verhängt werden. Zudem droht ein Ausschluss vom Verkauf auf Marktplätzen sowie Imageschäden.

Wie müssen Händler Retouren und deren Verbleib dokumentieren?

Händler sind verpflichtet, Aufzeichnungen über alle retournierten Elektrogeräte sowie deren weiteres Schicksal (Weiterverkauf, Reparatur, Entsorgung etc.) zu führen. Die Dokumentationen dienen als Nachweis gegenüber Behörden und Audits. Konkrete Vorgaben zur Ausgestaltung werden noch finalisiert.

Wie muss ich meine Kunden über die Entsorgung von Elektroaltgeräten informieren?

Als Anbieter von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet, Ihre Kunden gut sichtbar und verständlich darüber zu informieren, wie sie Elektroaltgeräte richtig entsorgen. Dazu gehören Hinweise auf die getrennte Sammlung vom Hausmüll, die Pflicht zum Entfernen und separaten Entsorgen von Batterien, Akkus und Lampen, die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe beim Händler, die Verantwortung für das Löschen persönlicher Daten sowie die Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne.